Les archéologues à Preuilly

François Blary - Anne-Marie Flambard Héricher

Images / Tous droits réservés

L'initiative des recherches archéologiques sur le site de Preuilly revient à François Blary professeur d'histoire de l'art et d'archéologie à l'Université libre de Bruxelles (ULB).

En 2009, une réunion d'universitaires et de membres de société savantes avait été organisée à Preuilly par Patricia Husson, Yves Husson et Chantal Fouché-Husson pour évaluer l'intérêt du site pour la recherche et François Blary montra un enthousiasme convaincant :

« Il ne s'agit pas de prendre pelle et pioche et d'attaquer le sous-sol de Preuilly en sortant d'ici, mais de réfléchir aux besoins d'intervention pour une archéologie raisonnée. Nous parlions tout à l'heure d'interdisciplinarité, ce n'est pas une archéologie toute seule qui va devoir travailler, c'est en effet un travail d'équipe : à partir d'un noyau, on assemble ensuite les différents composants ».

Quinze ans plus tard la démarche n'a pas changé, utiliser toutes les méthodes à disposition, tous les talents, pour nourrir la recherche.

Après le travail précurseur de DEA de Nathalie Picart en 1992 qui révélait l'ampleur du domaine économique conservé, François Blary s'est attaché de 2011 à 2015, préalablement à toute recherche dans le sol, à dresser le portrait le plus complet possible de l'ancien monastère en privilégiant des méthodes non invasives : relevé microtopographique avec Richard Jonvel et prospections géophysiques appliquées à l'archéologie avec Alain Tabbagh, complétés par des relevés de bâti. Il s'agissait d'évaluer l'importance du bâti disparu.

Dans le carré claustral, cœur de l'abbaye, beaucoup de bâtiments (cloître, réfectoire, dortoir, cuisine) n'existaient plus, l'abbatiale et la salle capitulaire étaient en partie conservés mais avaient fait l'objet de fouilles au milieu du XIXᵉ siècle sous la conduite de Georges Husson. C'est une équipe américaine sous la direction de Sheila Bonde et Clark Maines qui conduisit, en 2016, les travaux sur la partie préservée de la salle capitulaire.

Parallèlement François Blary et Anne-Marie Flambard Héricher entamaient l'étude d'un bâtiment domestique voisin : la grange des Beauvais, qui, malgré de nombreux remaniements, a été choisie en raison de l'état de conservation exceptionnel du bâtiment et parce que peu d'études avaient été consacrées au domaine temporel des abbayes cisterciennes.

Ce programme d'étude a convaincu le Service régional de l'archéologie de la Direction des affaires culturelles d'Île de France qui soutient les recherches depuis 2016.

Des fouilles ont été entreprises tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la grange des Beauvais. Les prospections géophysiques ayant révélé la présence de constructions à l'ouest de la grange des Beauvais ont conduit à un élargissement de la zone d'étude au pied du bâtiment.

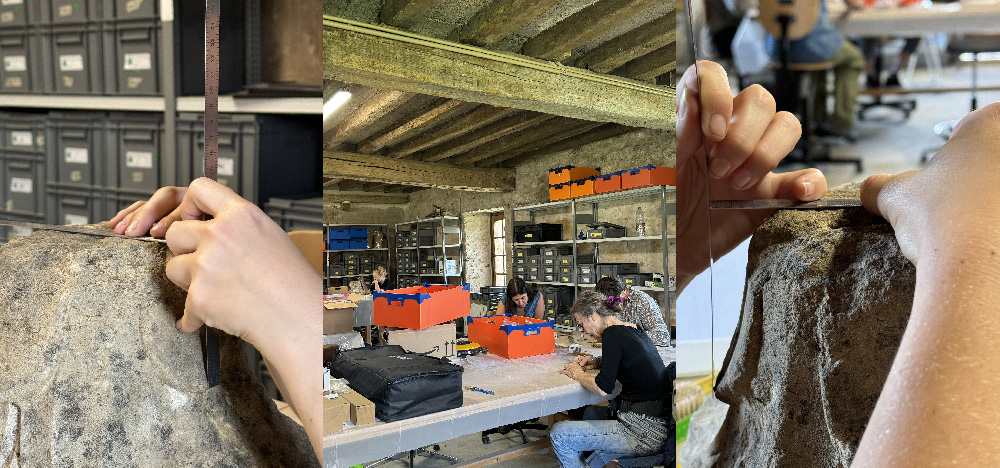

Les campagnes de fouilles ont lieu chaque année durant tout le mois de juillet. Preuilly accueille alors une équipe d'une vingtaine de personnes : professeurs, encadrants, stagiaires-étudiants qui passent ce mois de formation à fouiller, enregistrer, étiqueter, mesurer, dessiner...

Preuilly a mis à leur disposition un laboratoire, qui permet d'archiver les découvertes : nettoyer, trier, identifier, dessiner, classer et conserver sur place les notes de chantier et artefacts découverts lors de ces campagnes d'été.