L'état des recherches

François Blary - Anne-Marie Flambard Héricher

Images : Tous droits réservés

L'étude historique et archéologique de l'abbaye de Preuilly, conduite depuis 2011 par François Blary, a été dans les premiers temps non invasive. Elle a consisté en un examen attentif du bâti et en de multiples campagnes de prospection destinées à sélectionner les zones d'intervention. Depuis 2016 des fouilles ont été entreprises dans la salle capitulaire, dans la Grange des Beauvais et sur ses abords, en parallèle à un examen attentif du réseau hydraulique.

La salle capitulaire

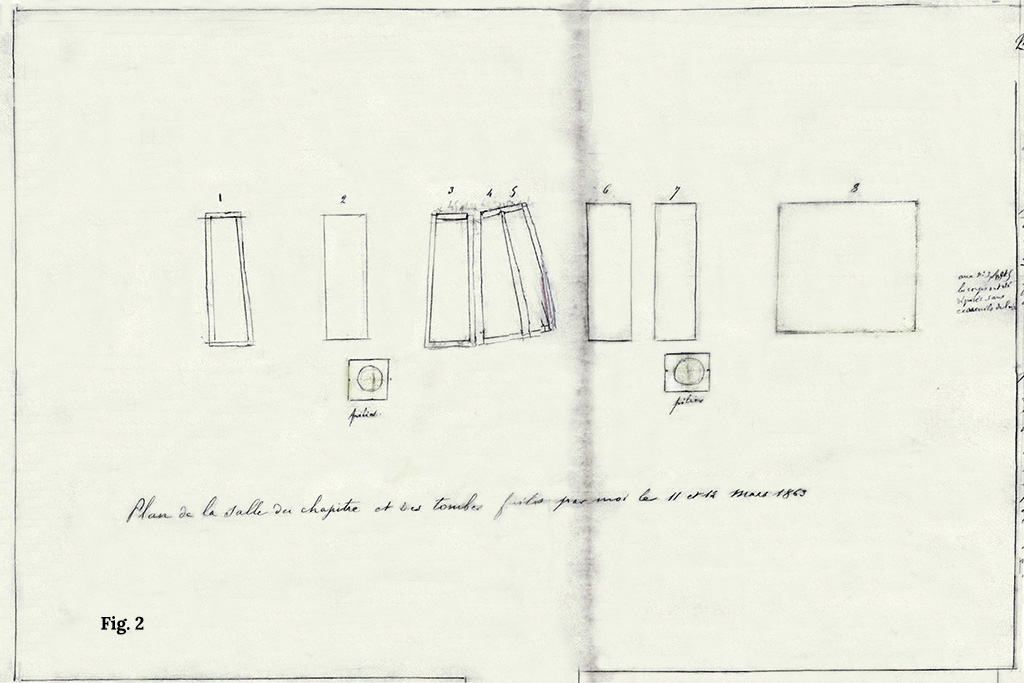

Le sondage réalisé au nord de la salle capitulaire (fig. 1) par Sheila Bonde, Clark Maines et leur équipe visait à compléter et éclairer les fouilles réalisées dans la travée sud, en 1863, par Georges Husson (fig. 2).

Ce sondage a montré la faible épaisseur des niveaux archéologiques conservés et mis au jour une sépulture de petites dimensions renfermant des éléments de deux squelettes datés tous deux par le radiocarbone entre le XIᵉ et le XIIIᵉ siècle. Des empreintes de pavement à l'extérieur de l'entrée montraient que les dépôts archéologiques avaient presque totalement disparu à cet endroit.

La grange des beauvais

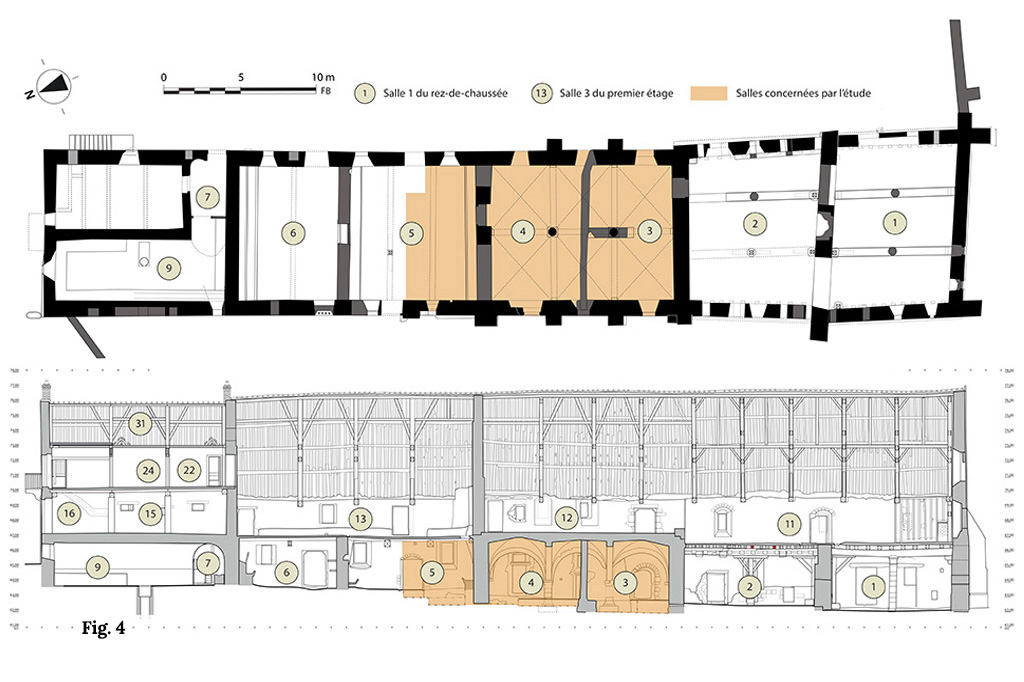

L'enquête sur la Grange des Beauvais (fig. 3) a commencé par le noyau central du bâtiment : deux salles voûtées (GB3 et GB4) soutenues à l'extérieur par des contreforts, et la salle GB5 sur laquelle s'ouvrait largement la salle GB4 avant que les ouvertures soient obturées (fig. 4).

Les salles voûtées GB4 et GB3.

Les espaces GB3 et GB4 formaient à l'origine une seule et même salle dont les voûtes en berceau brisé retombaient sur deux colonnes. Seule, la colonne de la salle GB4 est actuellement visible (fig. 5 et fig. 6).

Le sol était dallé de carreaux de terre cuite. Sous un grand arc obturé s'ouvrait la gueule d'un grand four qui se développait dans la salle voisine GB5. Le sol était percé par une canalisation superficielle faite de pavés et de tuiles qui se poursuivait dans la salle GB5 en empruntant la porte de communication entre les deux pièces (fig. 7). Transversalement à cette canalisation de surface, mais à 1,50 m de profondeur, au fond d'un regard aménagé, un canal de 41 cm de large et 37 cm de haut a été découvert. Formé de blocs de grès soigneusement ajustés, sans mortier, il se révélait installé au milieu du XIIᵉ siècle, avant la construction du bâtiment (fig. 8).

La salle GB4 a accueilli aux XIIIe et XIVᵉ siècles de nombreuses activités liées au feu comme en témoignent les épaisses couches de travail riches en argile cuite et déchets métalliques : scories et battitures. Le changement de fonction de cet espace est marqué par une importante couche de démolition sur laquelle a été déposée par la suite une épaisse couche de craie damée.

La salle GB3 a été créée en installant un mur transversal grossier au milieu du bâtiment voûté. Comme dans la salle GB4 les voûtes retombaient sur une colonne, mais à la suite d'un incendie la base des arcs s'est trouvée fragilisée. Pour maintenir la structure, la colonne a été emprisonnée dans un solide contrefort de blocs de grès qui ne laisse plus apparaître qu'un fragment de la base et un fragment du chapiteau (fig. 9).

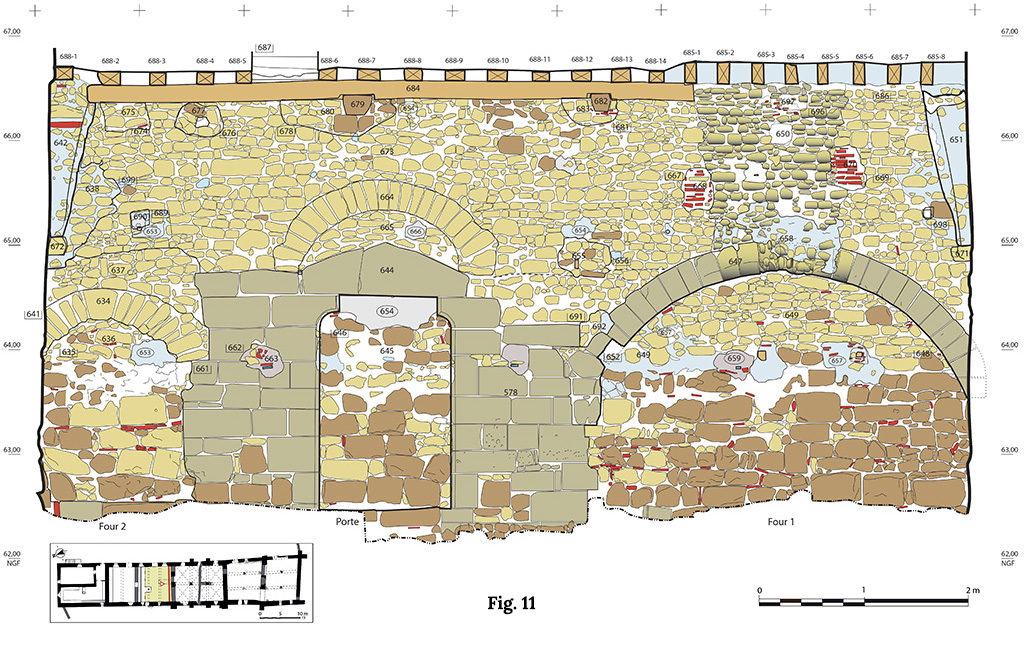

La salle GB5 communiquait, à l'origine, avec la salle GB4, voisine, par une porte située au centre du mur mitoyen. De part et d'autre de cette porte, deux arcs surmontaient chacun un four. Celui de l'ouest, particulièrement large, s'ouvrait sur un très grand four (fig. 10) surmonté d'un conduit de cheminée disparu dont la trace a été retrouvée sur le mur (fig. 11). La suie du conduit a été datée par le radiocarbone montrant que la cheminée a été détruite au XVᵉ siècle, avant - ou à cause - de l'harmonisation de la charpente, en 1508.

À l'ouest de la Grange des Beauvais

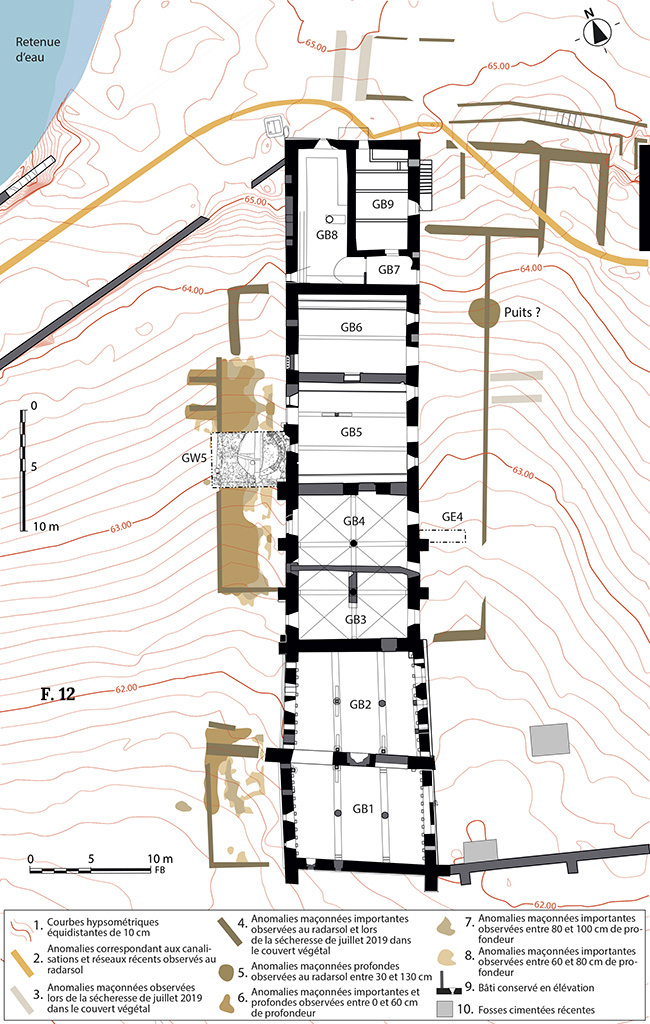

Les prospections géophysiques ont révélé la présence de bâtiments disparus au nord-est, à l'ouest, ainsi qu'au sud de la Grange des Beauvais (fig. 12) entraînant l'ouverture de sondages sur les principales anomalies d'abord à hauteur des salles GB4 et GB5 puis à hauteur et au sud de la salle GB1.

Un bâtiment adossé à la grange a été mis en évidence encadrant un massif de maçonnerie qui accueillait une roue de moulin horizontale. Autour de ce massif des canalisations de terre cuite devaient renfermer des tuyaux en plomb récupérés par la suite. La terre noircie, à hauteur de la salle GB4, montre qu'on évacuait de ce côté les déchets du grand four de la Grange des Beauvais (fig. 13).

Les sondages ouverts en 2024 au sud de la Grange des Beauvais confirment la présence des bâtiments repérés grâce aux prospections géophysiques.

Le réseau hydraulique

La partie la plus impressionnante du réseau hydraulique est celle constituée par les grandes galeries maçonnées accessibles en différents endroits du domaine. On ne compte pas moins de 450 m linéaires au moins de ces galeries conservées. Il s'agit pour l'essentiel de grands collecteurs. Les galeries de grandes dimensions sont quasi intégralement parementées et couvertes en berceau continu (fig. 14). À deux emplacements d'une dizaine de mètres de long environ, on observe un couvrement en demi-berceau de facture beaucoup plus grossière. Ces emplacements pourraient correspondre aux extrémités sud du dortoir et à l'emplacement des latrines médiévales. De tels aménagements sont très bien connus notamment aux abbayes royales de Maubuisson et de Royaumont datées de la première décennie du XIIIᵉ siècle (fig. 15).

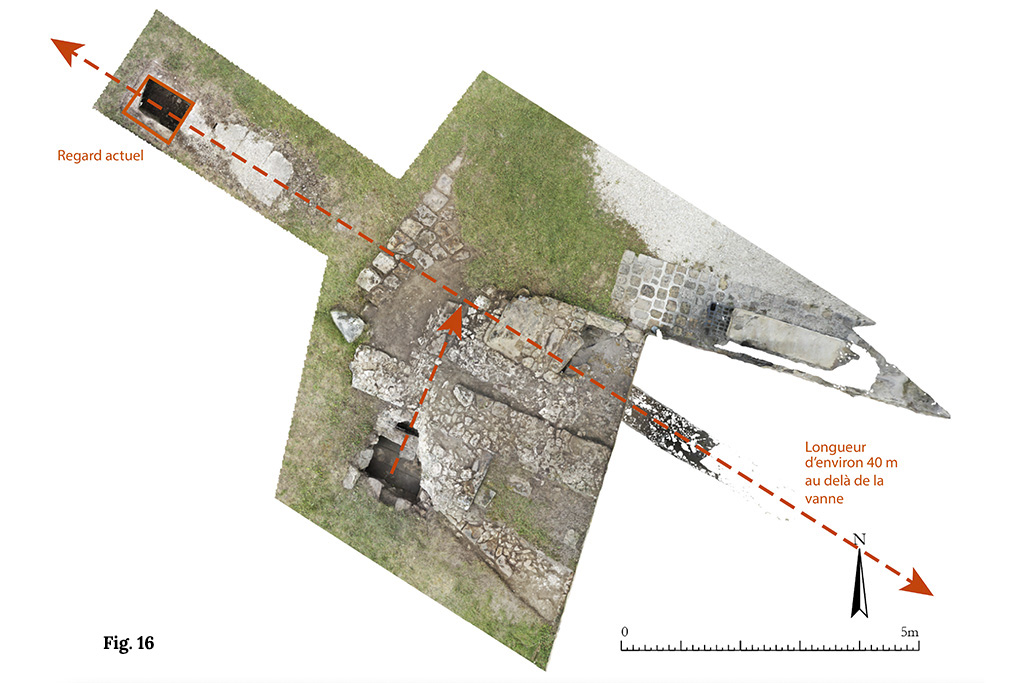

Pour l'heure, l'identification et la cartographie du réseau hydraulique a été entreprise à partir des bâtiments qui en permettent l'accessibilité. Lors de la campagne 2022, l'exploration d'une canalisation éventrée a été réalisée. Elle a fait l'objet d'une reconnaissance orthophotographique et topographique (fig. 16).

Deux tracés formant un T ont été identifiés. Le premier tronçon, orienté NNE, est vouté en berceau brisé, large d'un mètre, haut de 1,50 m environ et, semble-t-il, dallé de pierre, comme on a pu l'observer à l'entrée de la canalisation. Il s'allonge sur 3,20 m (fig. 17) avant de rencontrer un autre canal grossièrement perpendiculaire orienté ON-O/ES-E (fig. 18).

Vers l'est le tracé s'organise en trois parties. D'abord un canal voûté en berceau, puis un tronçon couvert de dalles de pierre formant des linteaux plats qui s'interrompt à hauteur d'un regard (fig. 19). Au-delà la canalisation a été busée avec un imposant tuyau de béton de 0,40 m de diamètre. Notre exploration s'est arrêtée à l'entrée de ce nouveau tronçon.

De l'autre côté, le tracé est rapidement interrompu par la présence d'une vanne que l'on peut sans hésiter attribuer au Moyen Âge, caractérisée par la présence de deux piédroits resserrant la conduite et creusés de deux rainures verticales de 5 cm de large (fig. 20).

Au-delà de ce premier tronçon couvert de dalles de pierre, la conduite se poursuit sur une quarantaine de mètres, moins haute et couverte d'une voute en berceau brisé.