La vie de l'abbaye à travers le mobilier découvert et l'environnement

François Blary - Anne-Marie Flambard Héricher

Images : Tous droits réservés

Le cadre de vie

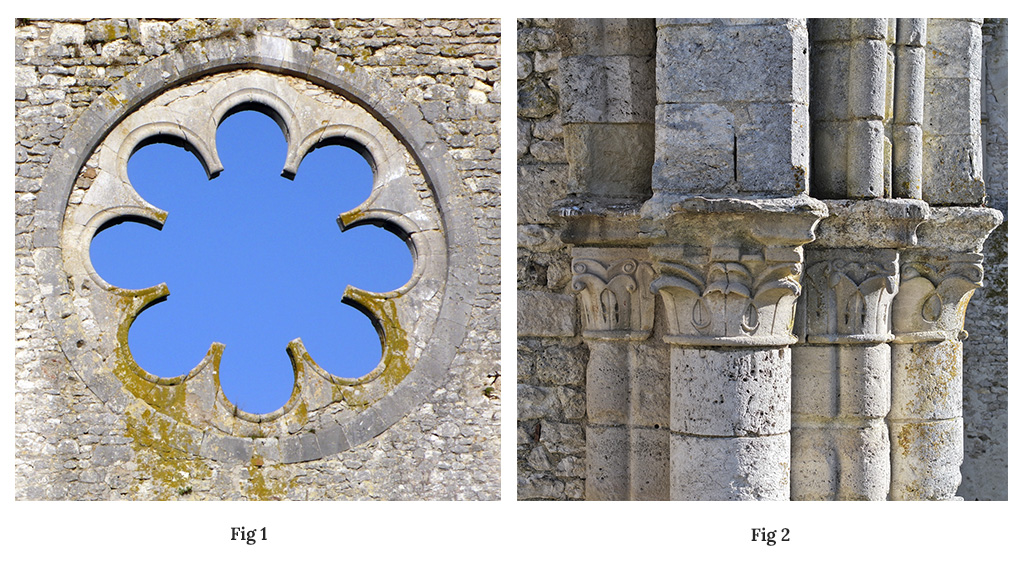

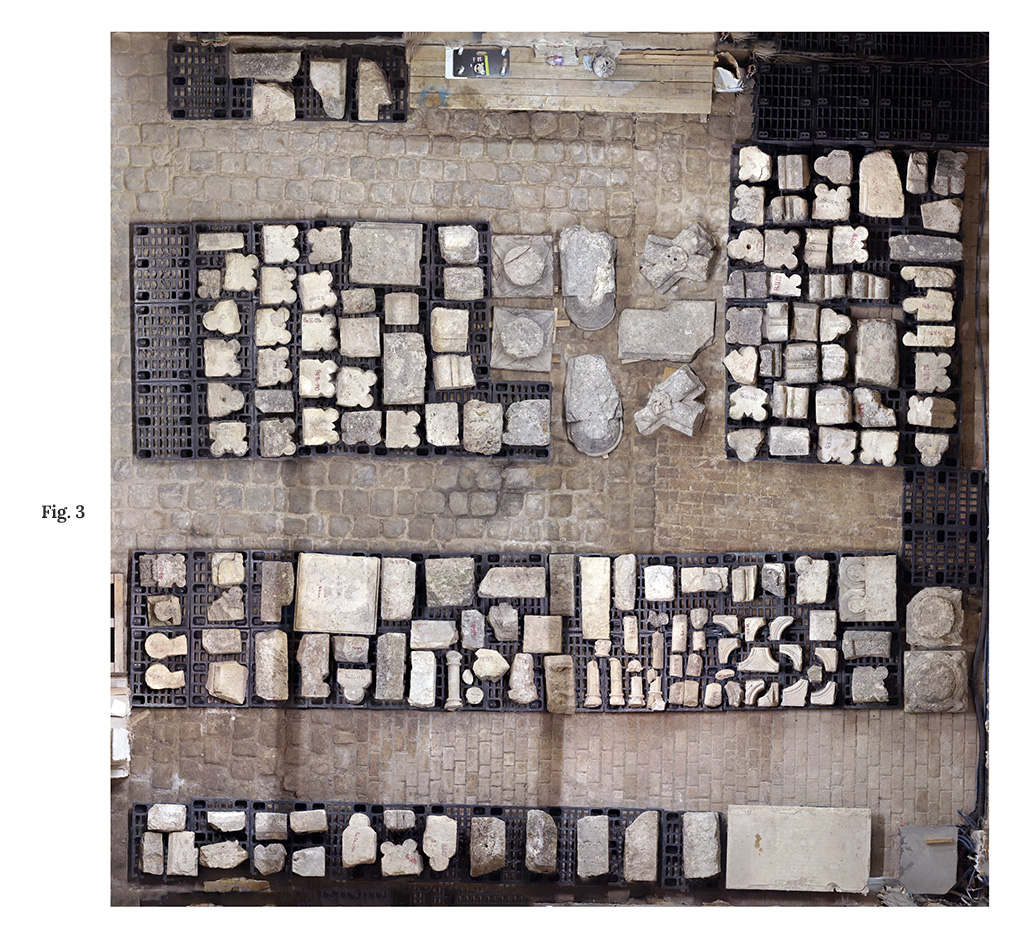

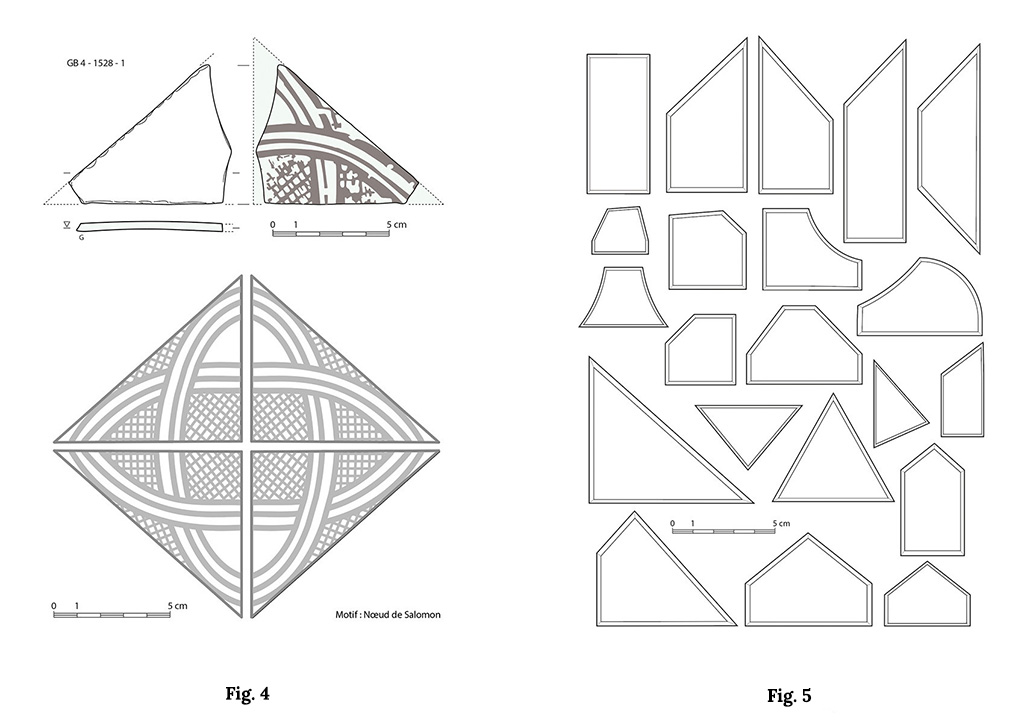

La vie de la communauté monastique se déroule dans un décor sobre et fonctionnel à l'ornementation discrète. La rose (fig. 1) et les chapiteaux de l'église abbatiale conservés en place (fig. 2) ou mis à l'abri dans le dépôt lapidaire (fig. 3) en témoignent.

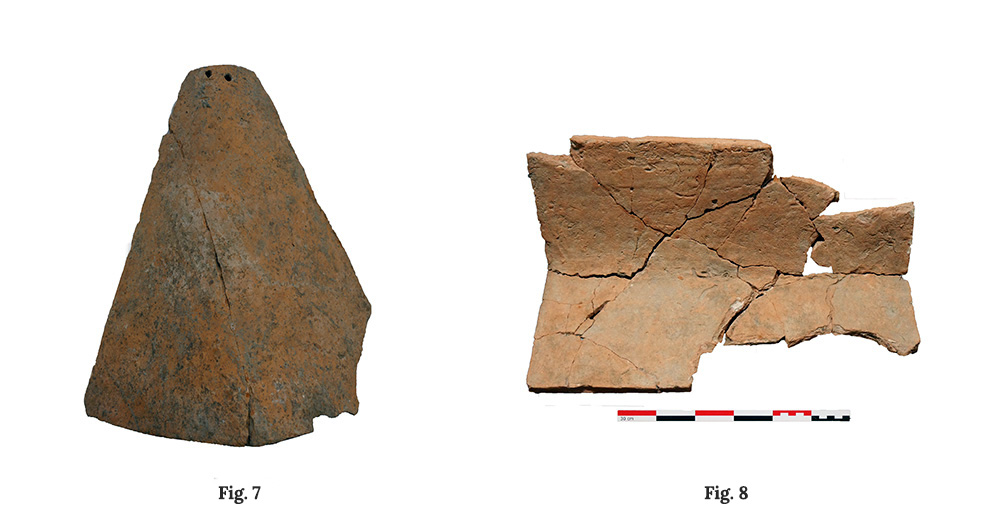

On accorde le même soin aux bâtiments les plus humbles, destinés au travail. Ainsi, les salles voûtées de la Grange des Beauvais disposaient de vitraux ornés de figures géométriques et d'un décor de grisaille, sertis dans des baguettes de plomb (fig. 4 et 5)

Les sols sont revêtus de carreaux de terre cuite, le plus souvent sans décor mais aussi, parfois glaçurés ou ornés de motifs décoratifs (fig. 6).

Moines et convers, à Preuilly même ou dans les diverses granges de l'abbaye, fabriquent tout ce qui est nécessaire à l'entretien du monastère : c'est le cas pour les carreaux de pavement, les tuiles de couverture (fig. 7 et 8) ou celles destinées à protéger les canalisations (fig. 9 et 10).

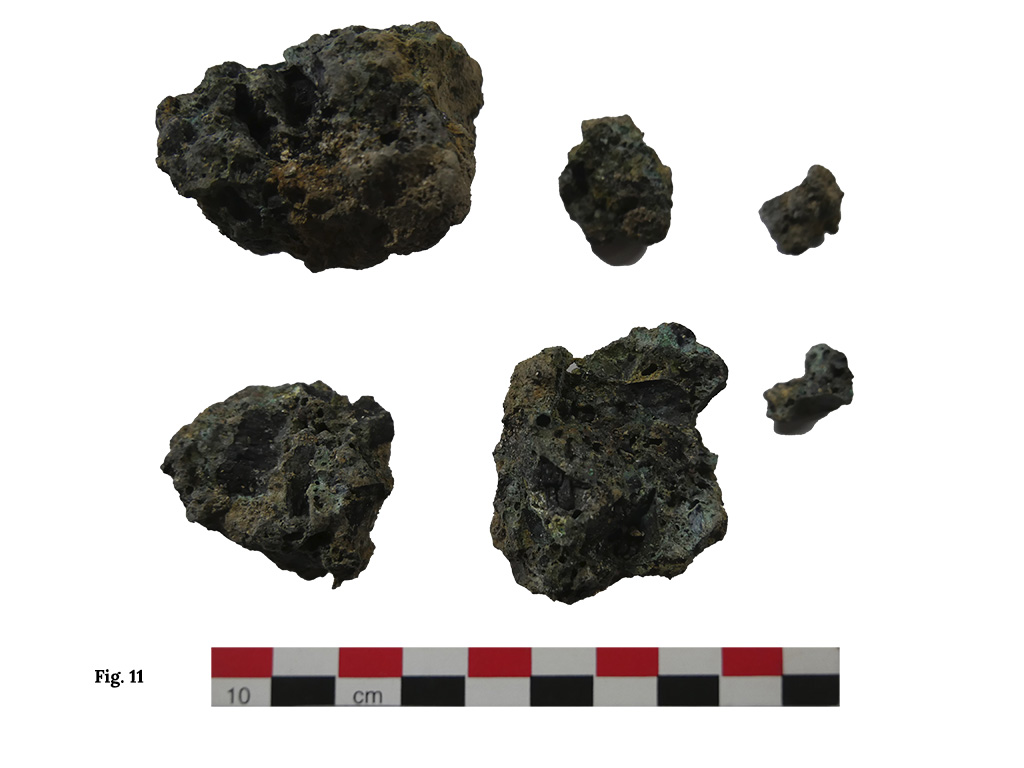

Fabriqué dans les domaines proches, le fer est transformé sur place comme en témoignent les nombreuses scories recueillies durant la fouille (fig. 11).

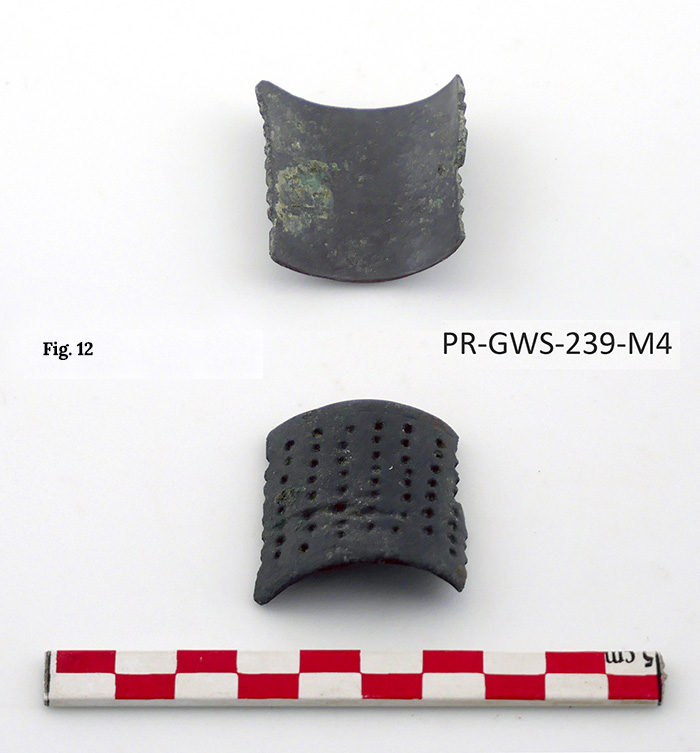

Tous les travaux quotidiens sont faits au monastère, la couture par exemple comme le montre ce dé ouvert (fig. 12), et de nombreux vestiges témoignent de la vie de tous les jours tels les fragments de poteries ou de verre creux de grande qualité (fig. 13).

Néanmoins, abbés et bienfaiteurs laïcs bénéficient d'une reconnaissance toute particulière en accord avec leur statut ce qui se traduit, pour les abbés, par les ornements liés à leur fonction comme la crosse abbatiale (fig. 14) ou les médaillons fixés sur leurs gants ou leur mitre (fig. 15 et 16).

Fig. 14 : Crosseron trouvé dans la tombe de Jean de Chanlay. Limoges, vers 1200-1215. Paris, musée du Louvre, département des Objets d'art OA 10 407 (©Marie-Cécile Bardoz, Documentation département des Objets d'art)

Fig. 15 et 16 : Médaillons trouvés dans la tombe de Jean de Chanlay, Paris, entre 1280 et 1291. Paris, musée du Louvre, département des Objets d'art, OA 3437 et OA 3438 (©RMB/Stéphane Maréchalle).

L'emplacement de leur sépulture témoigne de leur importance pour le monastère : chœur de l'église, salle capitulaire, cloître sont des lieux privilégiés. S'il ne reste plus de sépultures en place, à Preuilly, à l'exception du sarcophage situé dans l'enfeu attribué à l'abbé Artaud, premier abbé de Preuilly (fig. 17), on a le témoignage de 29 monuments funéraires, dalles de pierre ou plaques de cuivre, rectangulaires ou trapézoïdales pour la plupart, à l'exception du monument rond du cœur de Renard de Villethierry.

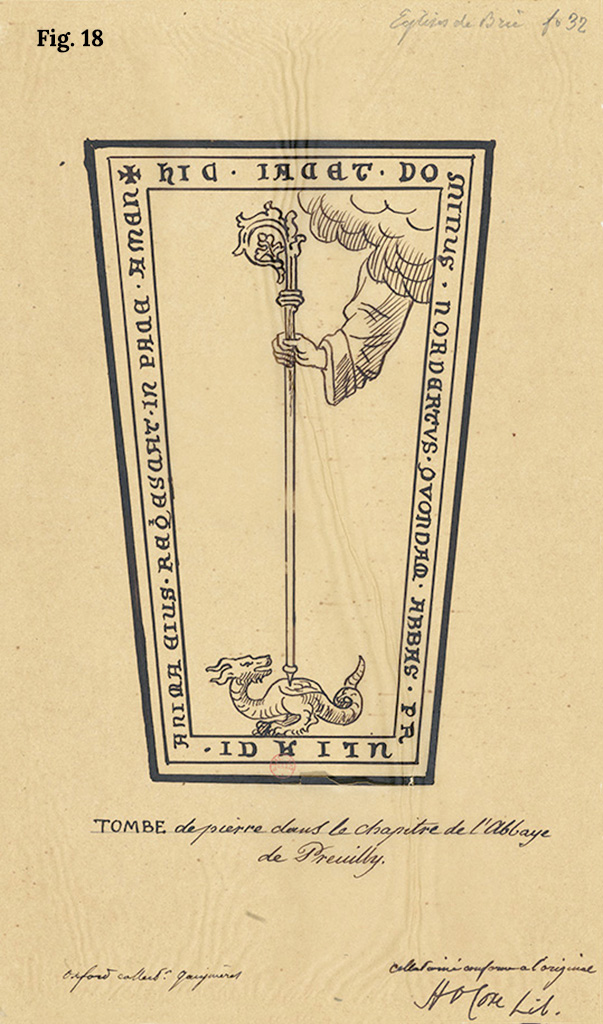

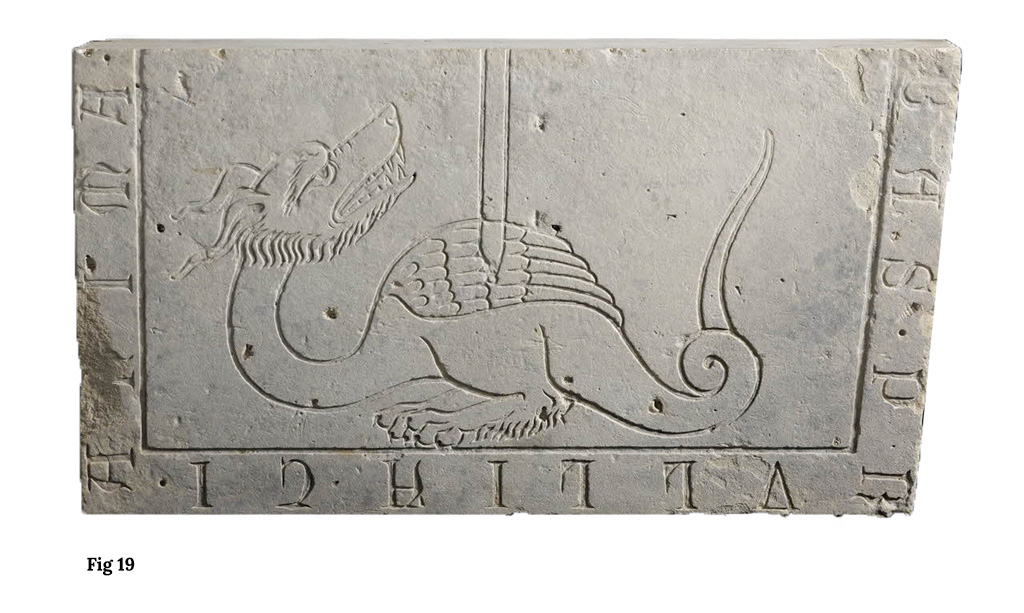

Les sépultures ont disparu aujourd'hui mais on en a conservé les dessins réalisés pour le dessinateur Gaignières à la fin du XVIIᵉ ou au début du XVIIIᵉ siècle, ainsi la dalle funéraire de Norbert, 15ᵉ abbé de Preuilly, qui était inhumé dans la salle capitulaire et dont la partie inférieure est conservée au musée du Louvre (fig. 18 et 19).

Fig. 18 : Dalle funéraire de Norbert, BnF, Est, Pe1 o, fol. 32.

Fig. 19 : Fragment inférieur de la dalle funéraire de Norbert, musée du Louvre (© RMN-Grand Palais [musée du Louvre]/Franck Raux).

Des laïcs proches de l'abbaye sont également inhumés au sein du monastère ainsi Henri de Paroy dont la pierre tombale se trouvait dans le cloître (fig 20)

Fig. 20 : Dalle funéraire d'Henri de Paroy, BnF, Est, Rés. Pe 1 o fol. 30.