Les techniques du XXIᵉ siècle

François Blary - Anne-Marie Flambard Héricher

Images : Tous droits réservés

LES PROSPECTIONS GEOPHYSIQUES :

A. Tabbagh (Université Pierre et Marie Curie, Paris), M. Dabas (ENS, CNRS), G. Catanzariti (3D Geoimaging).

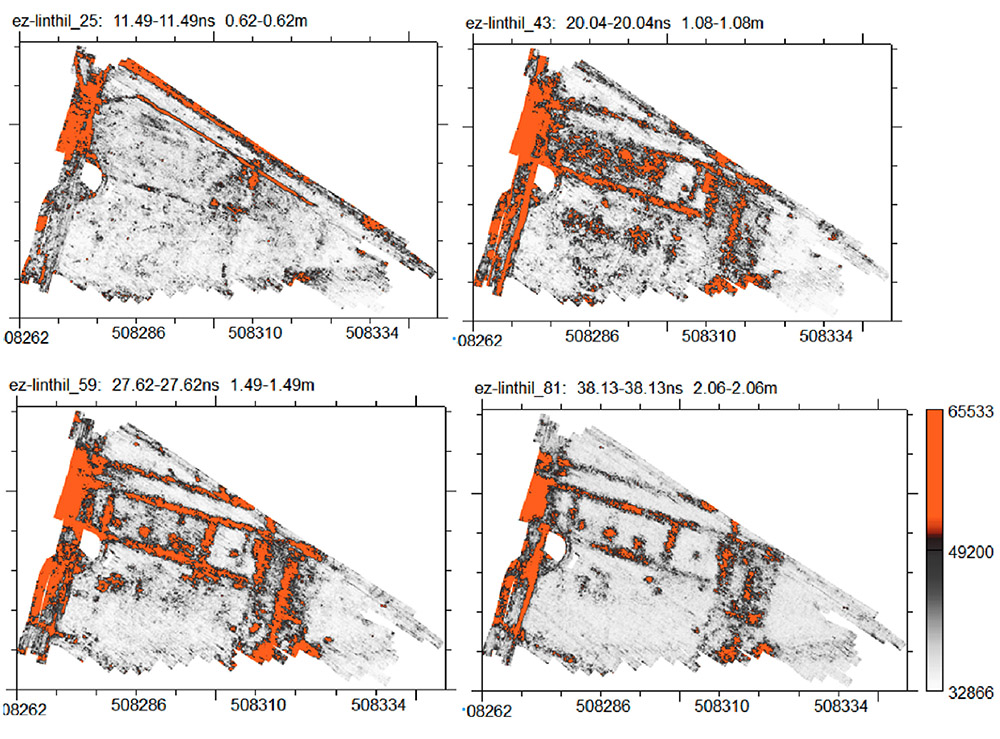

La prospection géoradar (ou GPR pour Ground Penetrating Radar) est fondée sur l'émission d'une onde électromagnétique dans le sol pour en révéler les changements de nature. L'onde électromagnétique émise se propage en profondeur ou se réfléchit vers la surface selon les changements des propriétés électriques du sol. En effectuant de nombreux profils de mesure côte à côte et suffisamment proches, il est possible de créer des cartes de ces changements en fonction de la profondeur. Ces changements peuvent être d'origine naturelle (changement de type de roche ou de sédiment) ou anthropique (présence de murs, cavités ou remblais par exemple).

La profondeur d'investigation de cette méthode dépend de la nature du sol et de la fréquence nominale des antennes utilisées. La gamme de fréquences utilisées communément en contexte archéologique s'étale de 200 MHz à 600 MHz, ce qui correspond en pratique à une profondeur d'investigation de l'ordre de 2 à 3 m maximum. Souvent les prospections par géoradar sont cumulées aux résultats des prospections électriques. L'image ci-dessous montre la mise en évidence de l'aile sud, disparue, du cloitre (en orange).

ANALYSE DU BATI, LA PIERRE :

F. Blary (Université libre de Bruxelles) et J.-P. Gély (LAMOP)

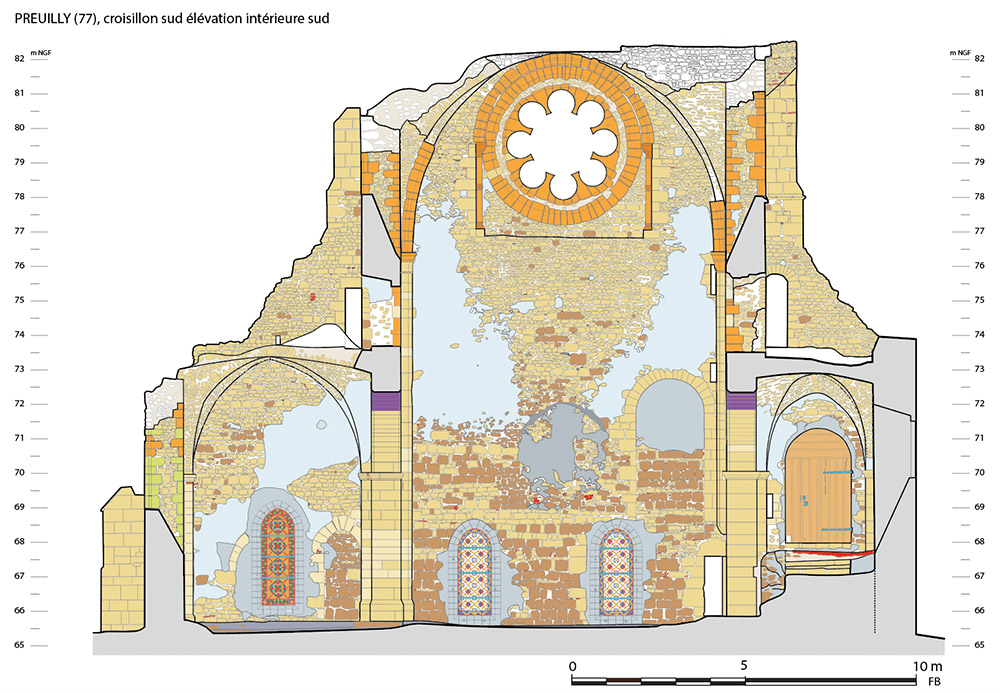

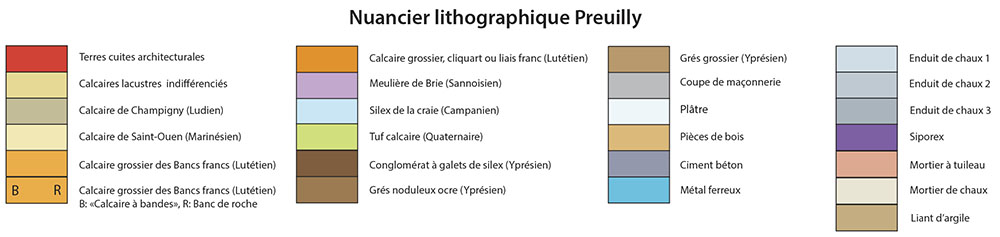

Les moines ont en premier lieu tenté d'extraire les matériaux de leur propre domaine, aussi les bâtiments de l'abbaye présentent des murs édifiés en moellons issus des formations géologiques locales. Leur répartition dans la maçonnerie témoigne de la gestion des matériaux lithiques sur le chantier, mais lorsque la ressource en pierre de taille est limitée, on voit fréquemment un changement d'approvisionnement au cours des siècles. Ce fut le cas pour le transept et le chœur de l'abbatiale de Preuilly où il fallut importer du Calcaire grossier du Lutétien qui provient de la banlieue du Paris médiéval. Cet approvisionnement témoigne de l'importance et du volume des échanges par voie fluviale entre Preuilly et Paris au Moyen Âge.

La reconnaissance des matériaux lithiques a été réalisé sur l'ensemble des bâtiments de l'Abbaye et reportée sur un relevé pierre à pierre.

ANALYSE DU BATI, LE BOIS :

Y. Le Digoll (Dendrotech)

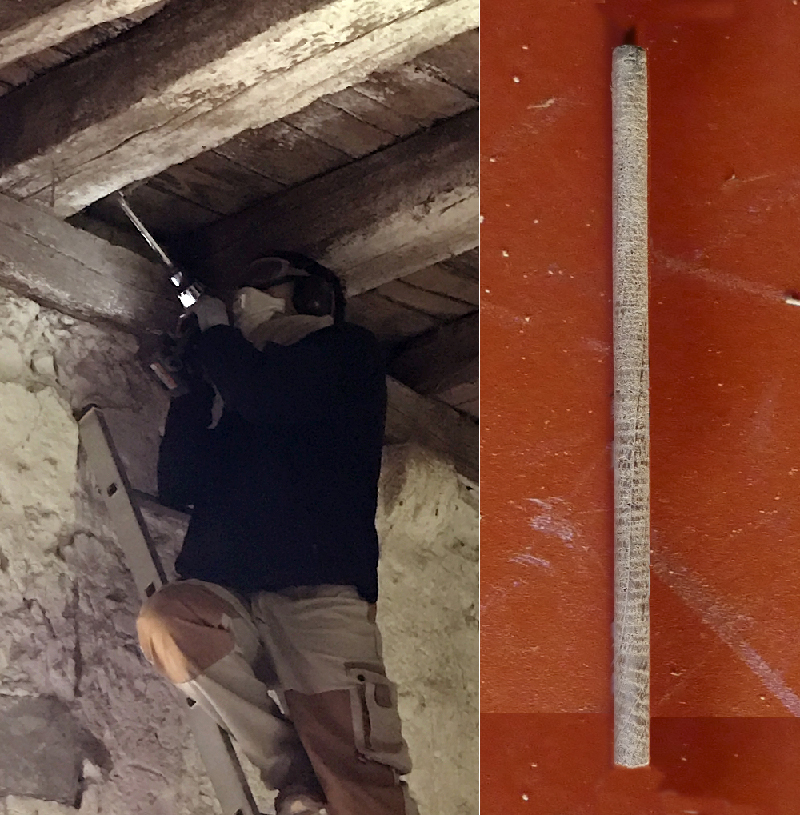

La dendrochronologie est une méthode de datation absolue des bois par le comptage et l'étude des variations d'épaisseur des cernes concentriques annuels qui apparaissent sur la section transversale des troncs d'arbres et qui varient en fonction du climat. De ce fait charpentes et planchers sont des sources précieuses d'information pour les archéologues.

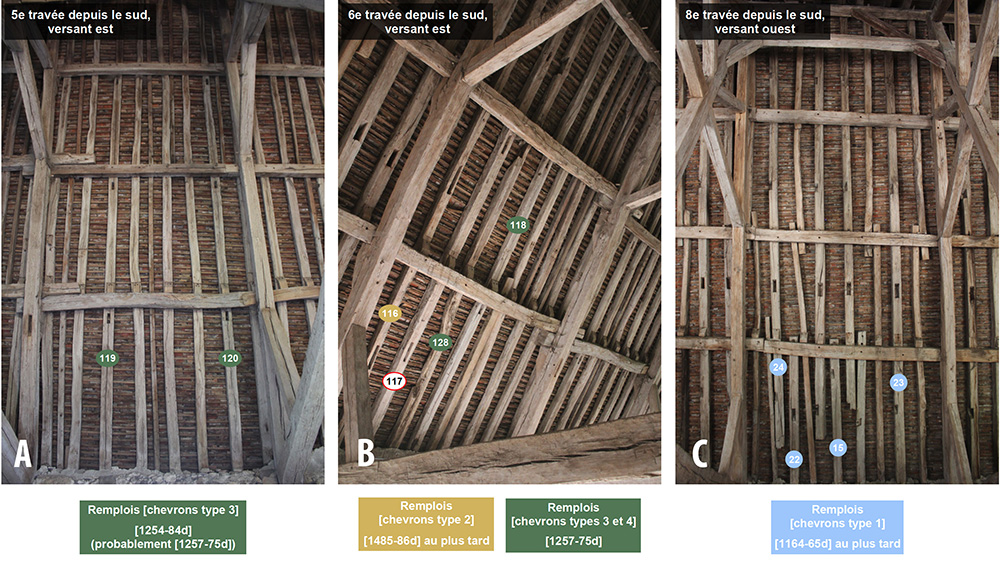

Les nombreux prélèvements réalisés sur la Grange des Beauvais ont permis de mettre en évidence une charpente du XIIIᵉ siècle au sud et l'harmonisation de l'ensemble de la charpente en 1507-1508, au centre.

Mais cette charpente du XVIᵉ siècle réemploie aussi des chevrons plus anciens appartenant à des couvertures disparues du XIIᵉ, XIIIᵉ ou même XVᵉ siècle.

LA CARTOGRAPHIE 3D

(Panorama, ULB Bruxelles)

Qu'ils soient statiques ou portables les scanners 3D permettent de créer des jumeaux numériques des structures étudiées. Ils ont été utilisés tant pour reconstituer virtuellement l'abbaye que pour étudier la Grange des Beauvais ou pour explorer le réseau des canalisations.

L'église abbatiale en nuage de point :

Vue 3D du domaine de l'abbaye :

Coupe à travers les salles voûtées de la Grange des Beauvais :